kisha– Author –

-

似てるようだけれど正反対? 土偶と埴輪

<出典:wikipedia 土偶 埴輪> 日本の古代から伝わる物の中には、使用目的がわかりそうでわからない物があります。 例えば、縄文時代の土器や弥生時代の銅鐸など。 それらと並んで今ひとつ目的がはっきりしないのが、土偶と埴輪。 この似て非なるものが今... -

燃えゆく応天門を見つめる謎の男

<出典:wikipedia> 『伴大納言絵巻』という平安時代の3巻の絵巻物があります。 これは、866年閏3月10日の夜中に、平安宮大内裏の朝堂院の応天門が炎上したことから発した「応天門の変」を題材にした絵巻物です。 炎に包まれる応天門の絵に描かれている... -

奇跡のタイムカプセル・正倉院

<出典:wikipedia> 正倉院は、奈良の大仏で知られた東大寺にある大きな高床式倉庫。 756年頃に建立された、東大寺の宝庫群で唯一現存するものです。 北倉・中倉・南倉に分れた蔵には、聖武天皇の遺品などが数千点収められていました。 正倉院は沢山存在... -

その話ホント??一休さんを検証

<出典:wikipedia> とんち話で知られた一休さんこと一休宗純(1394年―1481年)。 あのとんち話が全て本当ではないことはお分かりになると思いますが、 それでも一休は実在していました。 とんち話で非常に有名な一休について、本当の彼がどんな人物だっ... -

医者いじめで命を縮めた天下人。豊臣秀吉と徳川家康

豊臣秀吉も徳川家康も戦国時代からたたき上げた武将たちですが、彼らが亡くなったのは戦場ではありません。 二人とも病気で亡くなりました。 彼らにはお抱えの名医がいましたが、自業自得ともいえる原因で名医たちに治療してもらえなかったのです。 豊臣秀... -

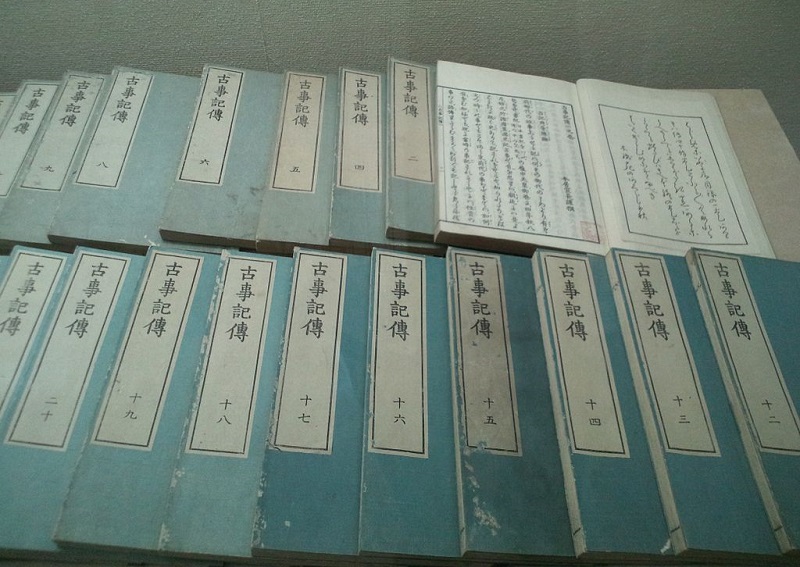

同じようで違う。『古事記』と『日本書紀』

<出典:wikipedia> 古代日本の歴史について勉強するときに、存在を無視することのできない史書、『古事記』と『日本書紀』。 成立時期が同じで、内容も日本の成り立ちについて。 「なら、なぜ2つもあるの??」 実は、両書には明確な違いがあるのです。 ... -

2人の天皇 と 三種の神器

<出典:wikipedia> それぞれの時代において、唯一無二の存在として、ただ一人、天皇が存在します。 しかし、かつて、天皇が同時に2人存在した時代がありました。 2人の天皇が君臨していた時代 天皇が2人同時に君臨していた時期は、大きく分けて2つあり... -

夜討ちの大将・塙団右衛門の 命を賭けた売名行為

<出典:wikipedia> 出自、素性についてはよく分かっていませんが、 戦国時代から江戸時代初期に塙直之(ばんなおゆき/1567-1615年)と呼ばれる武将がいました。 のちには塙団右衛門(ばんだんえもん)とも名乗っており、こちらのほうが通りが良いので、... -

ずるいぞ、信長。そのネーミング

<出典:ameba> 戦国武将の織田信長(1534年-1582年)は、新しいこと・珍しいことが大好きで、目立ちたがり。 自信にあふれる行動には颯爽としたイメージがありますが、サディスティックな一面があったことも事実で、一向一揆攻めや比叡山焼き討ちなど残... -

【忠臣蔵】48人目の赤穂義士・萱野三平

<赤穂義士墓所/出典:wikipedia> 人形浄瑠璃・歌舞伎の「忠臣蔵」で有名な赤穂藩の47人の義士についてはご存知の方も多いでしょう。 今回は、ある理由で47名の義士たちと一緒に討ち入りしたくてもできなかった48人目の義士のお話です。 赤穂事件 赤穂事...