kisha– Author –

-

紀貫之が女性のふりして書いた『土佐日記』

土佐日記 作者:紀貫之 成立:935年 『土佐日記』は、紀貫之が国司として赴任していた土佐の国(高知県)から、京へ帰る船旅をつづったものです。 『土佐日記』の冒頭に次の一文があります。 男もすなる日記といふものを、女もしてみむとてするなり ま... -

幕末を駆け抜けた剛剣、「薬丸自顕流」。超実戦向きのトレーニング

はじめに 幕末。 それは日本の歴史上もっとも「剣」が力を発揮した時代だともいわれます。 常時大小の二刀を腰に差していた武士ですが、江戸時代のほとんどは、長い太平の世を通じて刀を抜くことはおろか、それを扱う術も形式的なものになりがちだったとい... -

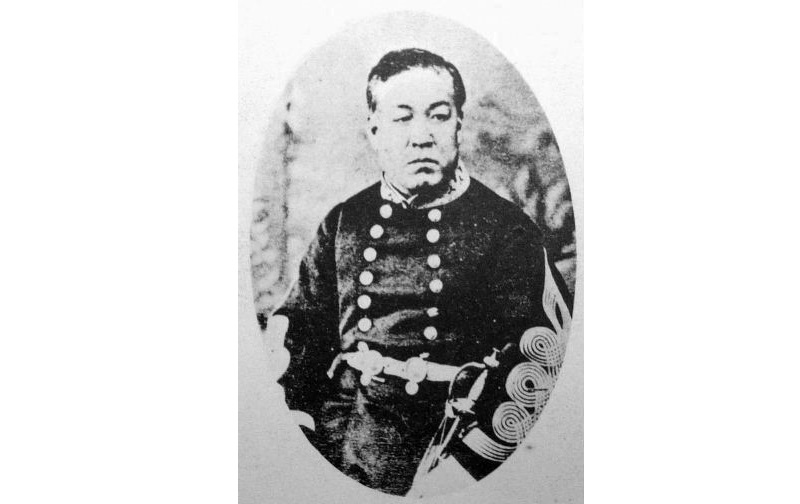

医師・松本良順の健康法は海水浴?父親は順天堂の祖で新選組とも深い関係!

<出典:wikipedia> 松本良順 まつもと りょうじゅん 天保3年6月16日(1832年7月13日) - 明治40年(1907年)3月12日) 幕府医学所頭取を務める松本良順宅では、「よもや、斬り殺される!」と震えながら、奥間へ案内される客人を門弟や家人たちが... -

豊臣秀吉がキリスト教徒を弾圧したワケ(宗教の性質から)

はじめに 豊臣秀吉が仕えていた織田信長は、キリスト教を容認していました。 しかし、秀吉はキリスト教徒を弾圧します。 理由はいくつか考えられています。 1、ポルトガル人が日本人を奴隷として売買していたから 2、キリスト教が拡大し反乱が起きるのを... -

知られざる真言密教の作法、「護身法」とは?

はじめに 映画やマンガなどで、忍者がさまざまな形に手指を組んで術を発動するシーンをご覧になったことがあるかと思います。 「印(いん)を結ぶ」と呼ばれるこの動作は本来は仏教、特に密教のジャンルで行われてきた作法でした。 これは手指で意... -

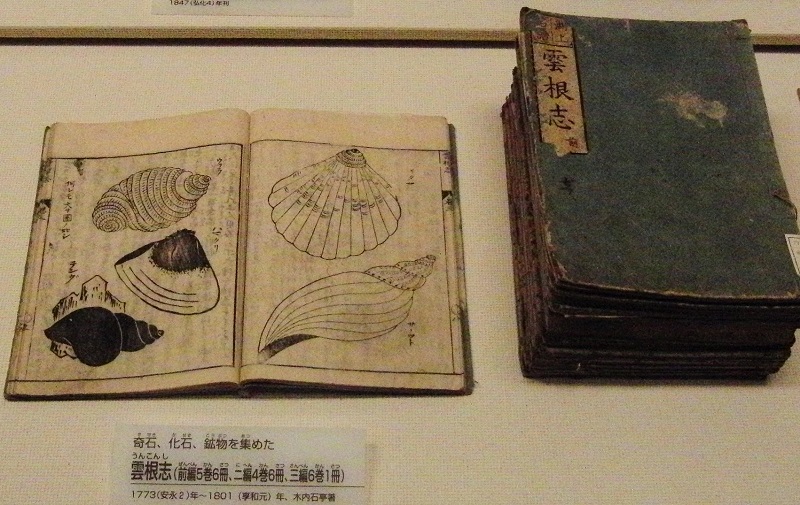

日本考古学の先駆者、江戸の奇石コレクター「木内石亭」

<出典:wikipedia> はじめに 土中に埋もれた人類の生活痕である遺跡や遺物、そんな埋蔵文化財を研究するのが「考古学」です。 日本考古学の始まりは明治10年(1877年)。 アメリカ人の動物学者・エドワード・シルヴェスター・モースが東京の「大森貝塚」... -

明治警察の再評価。剣術「警視流」はこうして生まれた!

はじめに 明治維新の結果、長きにわたった武士の世は終焉を迎えました。 近代的な洋式軍隊が日本の正式な軍事力となり、刀槍をとっての白兵戦術は過去のものになりました。 ところが、武士の魂である刀が再びその猛威を振るう事件が起こりました。 明治10... -

日本刀の構造大解説! その素材と部材の秘密

はじめに 世界に類を見ないほどの切れ味と美しさを兼ね備えているという日本刀。 その刀身の性能や拵え(こしらえ)と呼ばれる外装の美術性については取り沙汰されますが、具体的にどのような素材で造られ、どのような機能があるのかはあまり知られていま... -

万葉のマイホームパパ、心優しき歌人・山上憶良

<出典:wikipediaー万葉集> はじめに 五・七・五・七・七の三十一文字で表す日本古来の詩である和歌。 心地よい韻律と、制約された文字数の中で紡がれる美しい言の葉は、日本文学の最高峰と評されることもあります。 その成立は古く詳細はいまだ不明では... -

黒船来航! ペリー提督をどんな食事でもてなした?

<出典:ヒトサラ 卓袱料理> はじめに 約280年の長きにわたった江戸時代。 その最末期を「幕末」と呼んでいます。 具体的には明治元年(1868年)以前の15年間のこととされており、その始まりが嘉永6年(1853年)の黒船来航です。 ペリー提督率い...